Natacha et Paul, les enfants invisibles de Serge Gainsbourg

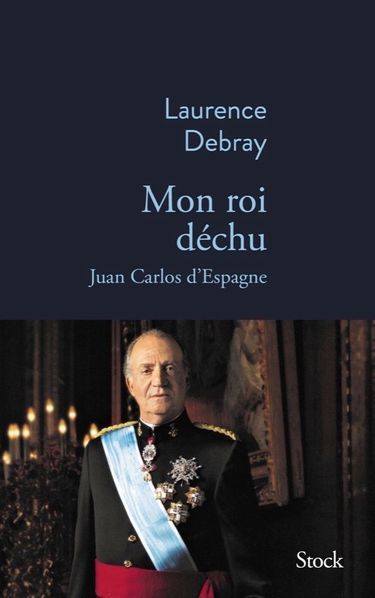

Il y a un an, éclaboussé par des scandales financiers et sentimentaux, Juan Carlos s’expatriait aux Émirats arabes unis. Sur l’île où il vit reclus au large d’Abu Dhabi, il s’est confié pour la première fois depuis son départ à Laurence Debray, sa biographe avec laquelle il a noué des liens d’amitié. Dans son livre « Mon roi déchu », à paraître le 6 octobre chez Stock, elle raconte l’aura d’un homme qui a mené sa nation vers la démocratie. Et la solitude de ce monarque qui a perdu l’estime d’une partie de l’Espagne.

«Vous ne vous sentez pas seul ?

– J’ai des bons amis ici.

– Allez-vous revenir bientôt ?

– Je ne sais pas du tout. Certains sont très contents que je sois parti.

– Mais quelle idée de partir, franchement !

Je me demande bien qui vous a conseillé

de le faire...

– Je faisais face à beaucoup de pressions. »

Lire aussi: En 1955, le retour triomphal de Juan Carlos

Ainsi se confie, pour la première fois depuis son exil, Juan Carlos d’Espagne à Laurence Debray, qui a écrit naguère sa biographie et avec laquelle il a tissé des liens si rares et si précieux qu’il la tutoie. Des appels à l’improviste d’abord, à l’automne 2020, puis des échanges WhatsApp pendant le confinement, et enfin une rencontre, au printemps dernier, sur cette île des Émirats arabes unis lui tenant lieu de refuge forcé. Le port d’Abu Dhabi dresse ses gratte-ciel flambant neufs vers les nuages. C’est une ville lisse, propre, robotisée, une de ces cités-champignons ultramodernes du golfe Persique boursouflées de technologie et avides d’avenir.

Lire aussi: Juan Carlos : le discours d'un roi

À une vingtaine de minutes en bateau de cette carte postale du futur, sur une langue de sable artificielle dont il faut taire le nom, vit le plus vieux roi d’Europe, un homme du passé. Un roi jouisseur, chasseur d’éléphants, coureur de jupons, permissif, insouciant : un vestige gênant, à notre époque cousue de vertus et vernie de transparence. En août 2020, six ans après avoir abdiqué en faveur de son fils, Felipe VI, Juan Carlos Ier a quitté l’Espagne sans se retourner. Il voulait partir au Portugal, où il a vécu jadis. Trop proche. On lui a demandé de disparaître plus loin. « Pourquoi là ? » demande l’historienne. « D’ici, je ne gêne pas la couronne », dit simplement Juan Carlos. Soupçonné de corruption, poursuivi par le Tribunal suprême du pays qu’il a dirigé pendant près de quarante ans (entre 1975 et 2014), vilipendé par le gouvernement de gauche, honni dans son propre royaume, le beau jeune homme sans aspérités des années 1970, révélé homme d’État et adulé durant la décennie suivante pour avoir su transformer l’Espagne dictatoriale en démocratie solide, vit ses derniers jours dans cet endroit reculé, seul ou presque ; un Napoléon fantoche, pacifique et démocrate, grigou et bambocheur, banni sur un rocher non point pour des batailles, mais pour des dollars et pour des mœurs.

À 83 ans, le roi a vue sur la mer et tout le temps de méditer sur l’épilogue aigre-doux de sa folle existence, commencée, déjà en exil, à Rome, en 1938. Fataliste, il ne se plaint pas, marche à l’aide de béquilles et promène sa silhouette amaigrie de paria dans une maison sans prétention en bord de mer, une villa à la fois kitsch et froide, comme souvent sous ces latitudes. « Il n’y a aucun glamour associé à Juan Carlos : pas de châteaux majestueux, pas de cérémonies fabuleuses. Il va à l’encontre du stéréotype du roi, il incarne l’antimonarque, celui qui n’est pas écrasé par le poids de la couronne », raconte Laurence Debray dans son livre « Mon roi déchu », plaidoyer brillant pour ce souverain d’une autre époque. Frappée par son départ soudain d’Espagne, la fille de l’écrivain et philosophe Régis Debray, qui fut un proche de Fidel Castro, ne peut se résoudre à l’abandonner à ce sort. « Juan Carlos a été un de mes outils d’émancipation. J’étais fille de révolutionnaires et je n’allais pas tomber dans le panneau de l’admiration du régime castriste ou de n’importe quel autre leader d’extrême gauche. Trop banal, trop facile. Je devais être en manque d’une figure paternelle honorable et sécurisante. Juan Carlos était le père fondateur de l’Espagne moderne. Il pouvait bien aussi veiller sur moi. » Adolescente, la future biographe punaisa le portrait du roi dans sa chambre… au grand dam de son père, qui remplaça l’hidalgo par l’image d’un autre monarque : Mitterrand.

Stupéfaite. C’est le mot qui lui revient le plus souvent à la bouche quand Laurence Debray relate sa visite impromptue à Abu Dhabi, si loin du palais de la Zarzuela, où le roi a vécu pendant cinquante-trois ans. L’homme qui succéda à Franco est habillé comme un retraité américain : au diable les costumes, il porte des tennis, un jean, un tee-shirt. Il est accompagné au quotidien par quatre gardes du corps espagnols, qui le protègent, lui tiennent compagnie et l’aident à marcher. Un couple de Philippins s’occupe du ménage et de la cuisine. Les couverts sont souvent mis à l’envers. Peu soucieux de l’étiquette, le roi émérite ne s’en offusque pas.

Ancien militaire, Juan Carlos a ses habitudes : il se couche tôt, se lève à 7 heures pétantes, claudique jusqu’au salon transformé en salle de gymnastique pour dérouiller son vieux corps. Il souffre notamment des hanches, mais le temps n’a pas plus d’égard pour les altesses royales que pour les quidams : il a déjà subi une vingtaine d’opérations, dont un triple pontage en 2019. Pas de médecin ou d’infirmière à domicile. Parfois, un garde du corps l’accompagne jusqu’à la piscine où il s’applique à rééduquer ses jambes. Puis, il empoigne son téléphone ou sa tablette. Chaque jour, alerte, il répète la même chorégraphie : lecture de tous les journaux espagnols, discussions interminables avec ses avocats ou avec les quelques amis qu’il lui reste. Le roi ne soupire pas, ne connaît pas l’amertume, constate simplement que son univers s’est rétréci. Beaucoup de gens lui ont tourné le dos. Il passe ainsi ses journées à évoquer un hypothétique retour, à l’espérer : « Il suffit, lance-t-il, que je prenne l’avion ! » Quand Laurence Debray demande à Juan Carlos ce qui lui manque le plus de son pays, il s’exclame : « La nourriture ! » ajoutant malicieusement qu’un ami lui a fait parvenir du jambon Serrano.

Il reçoit régulièrement des visites du président des Émirats arabes unis, Khalifa ben Zayed Al-Nahyane – dont le père fut son ami –, qui l’accueille et l’entretient. Des cousins de l’émir. Des cousins des cousins de l’émir. Ses deux filles sont venues le voir trois ou quatre fois depuis un an. Avec son fils, le roi d’Espagne, en revanche, les liens sont rompus. Felipe VI a publiquement renoncé à l’héritage de son père et lui a retiré l’allocation annuelle de 192 000 euros dont il bénéficiait. Un coup de poignard symbolique. Felipe n’a pas décroché son téléphone, le 5 janvier dernier, jour du 83e anniversaire de Juan Carlos. La royauté avant le roi, l’institution avant le cœur : « Felipe VI s’attelle à réparer l’héritage de Juan Carlos en faisant de la couronne une institution inattaquable et normée, poursuit Laurence Debray. Un parricide au nom des intérêts du trône. Juan Carlos est un roi déchu, mais il est avant tout un père répudié. Peut-être que son plus grand échec réside là, dans ce reniement. Héros politique, côté face ; antihéros patriarcal, côté pile. »

Dans son livre, la femme de lettres rappelle les hauts faits du vieux roi, que les nouvelles générations semblent vouloir biffer pour ne se souvenir que du pire. Quand il succède au Caudillo, à la mort de celui-ci, en 1975, personne ne croit en ce play-boy docile, ce militaire appliqué. « Contre toute attente, notre prince falot va devenir un animal politique, transformer le visage de l’Espagne, garantir au pays une stabilité démocratique, le réintroduire sur la scène internationale. Derrière cet exploit politique se cachent des drames personnels. Livré, enfant, à Franco, ballotté entre deux figures paternelles impitoyables, indirectement responsable de la mort accidentelle de son frère cadet, longtemps marionnette d’un dictateur, méprisé par l’opposition de gauche et sous-estimé des franquistes… » À l’épreuve du feu, le jeune roi ne plie pas. Lors du coup d’État militaire de 1981, chef des armées, il choisit la démocratie, désavoue les officiers putschistes et sauve l’Espagne d’un nouveau bain de sang. Il ancrera bientôt son pays dans la démocratie en adhérant à l’Europe. Sous son règne, le pays, jusqu’alors puritain et corseté, s’ouvre, se libère, s’enrichit, se développe. Juan Carlos lui donne même une Constitution. Mais quarante ans plus tard, lors des commémorations de la promulgation de celle-ci, Juan Carlos n’est pas invité à la fête par son fils. Le voilà effacé des registres : « Cancelled. »

À quoi tient un destin ? Parfois, à une chute nocturne au Botswana. En 2012, Juan Carlos, encore roi en exercice, trébuche et se blesse lors d’une chasse à l’éléphant en Afrique. En plein marasme économique après la crise bancaire de 2008, alors qu’un jeune sur deux est au chômage, les Espagnols découvrent par voie de presse que leur roi se fait offrir des safaris de luxe par un entrepreneur saoudien, et qu’il s’y rend avec sa maîtresse du moment, Corinna Larsen, laissant au palais la sage reine Sophie. Bronca. Excuses publiques. Inutile, c’est trop tard. L’époque a changé plus vite que le roi. Son bagout, son entregent, qui faisaient un malheur dans les années 1980, font aujourd’hui son propre malheur. Il personnifie peu à peu ce pouvoir magouilleur, corrompu, l’antimatière de la reine d’Angleterre. Il omet de déclarer un don faramineux d’Abdallah ben Abdelaziz Al-Saoud, le roi d’Arabie saoudite, en 2008 : 100 millions de dollars, placés sur un compte en Suisse, qui pourraient provenir de commissions illégales payées en marge du contrat de construction du train à grande vitesse Médine-La Mecque, remporté en 2011 par un consortium de douze entreprises espagnoles.

"Il a agi en jouisseur, se considérant intouchable, au-dessus des lois. Mais ses errements sont finalement insignifiants à l’échelle de l’Histoire

"

Pourtant, souligne Laurence Debray, Juan Carlos n’est pas cupide : « Les palais et les collections d’art de ses ancêtres furent pour la plupart nationalisés par la République et il n’en a jamais réclamé la propriété, à peine leur usufruit. Alors que les Républicains, dépouillés par le régime franquiste, ont pu récupérer leurs avoirs avec la démocratie. Lui, par désinvolture ou désintérêt, par excès de confiance ou par gêne, n’a pas tenté de se reconstituer un patrimoine privé. Contrairement à ses homologues européens, il ne possède officiellement aucun domaine, aucune maison de vacances. » En 1989, le roi Hussein de Jordanie lui offre une villa sur l’île de Lanzarote, la Mareta. Un petit palais que le souverain hachémite avait fait construire dans un environnement sauvage des Canaries, mais où il ne mettra jamais les pieds. « Juan Carlos aurait pu le garder pour lui et son usage exclusif, mais il préféra le donner au patrimoine national. Aucun Espagnol ne s’offusqua alors de ce cadeau. D’ailleurs, à présent, les chefs du gouvernement y passent leurs vacances d’été sans état d’âme. »

Aujourd’hui, Juan Carlos a réglé ses arriérés d’impôts. Les poursuites encore engagées contre lui n’ont, pour l’heure, pas abouti. Il ne se repent de rien. Il aime les femmes. Il aime manger. Il aime boire. Il n’aime pas trop être roi. Et il ne s’excusera pas d’avoir vécu. Il veut juste se faire oublier, pour laisser son fils travailler. Quand Laurence Debray l’invite à se battre pour sauver sa légende parce que personne ne le fera à sa place, il rétorque, nonchalant : « Les institutions que j’ai laissées devraient suffire. Elles parlent d’elles-mêmes. Mais c’est vrai, on détruit plus facilement les institutions qu’on ne les construit. » Indécrottable optimiste, il espère que les Espagnols vont bientôt passer à autre chose et qu’il pourra s’éteindre en paix dans son pays.

Pour Laurence Debray, rien n’est moins sûr tant il fait maintenant figure d’épouvantail : « Juan Carlos n’a pas commis de crime, de meurtre, de vol, de viol. Il a planqué de l’argent, voyagé en jet privé grâce aux largesses de son cousin, utilisé une carte Bleue mise à sa disposition par un ami entrepreneur pour régler les dépenses de sa famille, allant du cheval de sa petite-fille aux séjours à Londres de sa femme. Il a agi en jouisseur, se considérant intouchable, au-dessus des lois. Mais ses errements sont finalement insignifiants à l’échelle de l’Histoire. Et l’opinion publique et les réseaux sociaux s’alimentent plus d’accusations que d’absolutions, de manichéisme que de nuances, quitte à oublier la longue et rare période de paix et de croissance offerte par le règne de Juan Carlos. »

« Mon roi déchu », par Laurence Debray, à paraître le 6 octobre aux éditions Stock, 270 pages, 19,90 euros.