液性免疫だけでなく、細胞性免疫も誘導できるワクチンの開発を目指している。

ウイルスの排除には、鼻腔咽頭の粘膜免疫の分泌型のIgA(液性免疫)が重要だが、それと同時に、CD8陽性細胞傷害性T細胞(CTL)により、ウイルスを感染細胞ごと排除する細胞性免疫も重要だ。これまでの検討から、重症急性呼吸器症候群(SARS)から回復した患者では、SARSコロナウイルス(SARS-CoV)を認識するCTLが、SARSに対する長期の免疫記憶を担っていることも明らかになっている。そのため、液性免疫だけでなく、細胞性免疫も両方誘導するワクチンの開発が必要だと考えられる。

しかし、全てのワクチンが細胞性免疫を誘導できるわけではない。不活化、ウイルス様粒子(VLP)、蛋白質などのワクチンは、細胞外からエンドサイトーシスで抗原が取り込まれて、ペプチドに分解されるため、MHCクラスIIに提示されて、B細胞など液性免疫しか誘導できない。一方、弱毒生(病原性の低いウイルス)、DNAプラスミド、mRNA、ウイルスベクターなどのワクチンは、細胞質で抗原が発現し、プロテアソームに分解されるため、トランスポーターによって小胞体に輸送され、MHCクラスIに提示されて、CTLが誘導される。

ただし、DNAやmRNAはまだ日米欧で実用化されたワクチンが無く、ウイルスベクターは安全性にリスクがあると認識されている。そこで我々は、既存のモダリティでありながら、CTLを誘導できる、新しい蛋白質ワクチンを開発したいと考えている。

過去に、天然ナノ粒子を用いたインフルエンザに対するワクチンが開発された事例がある。

フェリチンという自己集合型の天然蛋白質のナノ粒子に、組換え技術で、抗原となるインフルエンザのHA蛋白質を発現させて粒子状にしたワクチン開発事例がある。フェリチンやスモールヒートショックプロテインなど、生体内には様々なナノ粒子が存在しているが、その1つが利用されている。ウイルス様のナノ粒子をワクチンにすることで、ウイルスかのように認識され、細胞性免疫を誘導できるのではないかと考えられている。

フェリチンのナノ粒子をベースにしたワクチンの利点は。

複数ある。まず、フェリチンは正十二面体 に自己集合し、熱力学的に安定なため、組み込んだ抗原蛋白質が、長期に抗原性を発揮できること。加えて、ナノ粒子はウイルスの形態を模しているので免疫に捕捉されやすく、微量で抗原性を発揮でき、アジュバントの量を軽減できること。さらに、ナノ粒子はもともとヒトなど生体内に存在しており、抗原性が無いので安全性が高いと考えられることなどだ。

阪大微生物病研究会(微研会)と共同研究も進めていた。

微研会とは、フェリチンなどのナノ粒子をベースとして、伝染性紅斑(いわゆるりんご病)のワクチンを開発していた。伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルスB19を原因とする感染症で、妊婦が感染すると、母子感染して胎児死亡の原因になる。そこで、ナノ粒子に同ウイルスのレセプター結合領域を発現させたワクチンを動物モデルに接種 し たところ、中和抗体ができることを確認している。細胞性免疫については、まだ解析していない。

COVID-19に対するワクチンの開発に乗り出す。

弘前大学、近畿大学、宮城県立がんセンター、微研会で共同研究する。具体的には、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の抗原エピトープとナノ粒子の配列を発現、精製したものをワクチンとする。

ナノ粒子には、天然や人工の蛋白質の6種類に着目し、発現が良く、安定的で、自己集合するものを選ぶ。抗原については、スパイク(S)蛋白質の受容体結合部位を検討しているが、ナノ粒子のどこにつけるかを模索しているところだ。

また、CTLを誘導するためのエピトープが、ヌクレオカプシド(N)蛋白質に集中して見いだされているので、N蛋白質を標的にしたナノ粒子も進めている。複数種類のナノ粒子を作って、混ぜることも考えている。

経鼻投与により、粘膜免疫(分泌型IgA)とCTLを誘導したいと考えている。アジュバントは、ありと無し、両方を比較して検討する。

1年後の目標としては、試作ワクチンによって、in vitroやin vivo(ハムスター)で粘膜免疫とCTLが誘導できると確認することだ。ハムスターを用いた実験は微研会で実施する。また、組換えマウスを用いて、ナノ粒子ワクチンの体内動態の解析も行う。

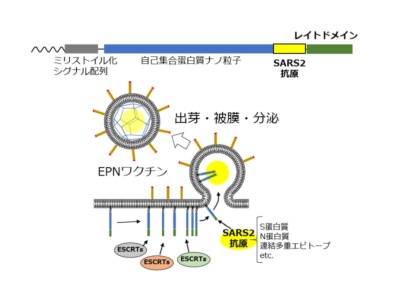

エイズウイルスの出芽のメカニズムを転用し、被膜蛋白質ナノ粒子ワクチンを開発する構想もある。

ウイルスの出芽を促進させるレイト(L)ドメインを付加することで、どんな蛋白質でも出芽(budding)し、かつ、細胞から分泌されるようになる。前述したナノ粒子ワクチンを被膜させることで、標的細胞に到達した際、膜融合を起こして、内包物が細胞質に直接送達されるようになる(図1)。これまでの研究では、オブアルブミンを抗原として、被膜蛋白質ナノ粒子ワクチンを試作したところ、圧倒的に細胞質に入りやすくなり、CTLを活性化させることができるという手応えを得ている。