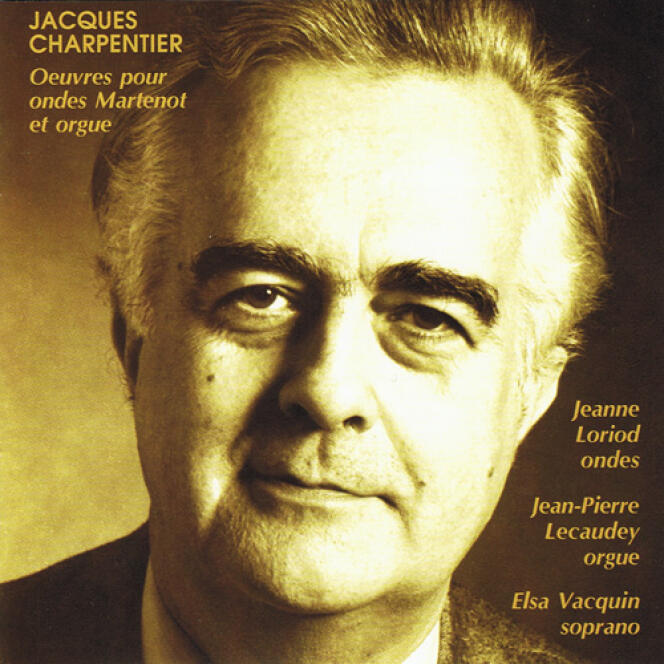

Le compositeur et organiste Jacques Charpentier est mort, à 83 ans, le 15 juin, à Lézignan-Corbières (Aude). Plus connu pour ses fonctions administratives, notamment au ministère de la culture, que pour ses œuvres, principalement influencées par la musique hindoue, il laisse le souvenir d’un homme épris de spiritualité.

Naître, le 18 octobre 1933, au 10, rue Claude-Debussy, à Paris, a pu apparaître comme un signe à Jacques Charpentier. C’est toutefois à Montmorency (Val-d’Oise) que ses parents le confient à la pianiste Maria Cerati-Boutillier pour une entrée en musique qui s’effectue symboliquement le jour de ses 5 ans. En 1948, voyant que l’adolescent s’intéresse plus à la composition qu’à l’école, le père sollicite l’avis d’un expert en la personne d’Henri Büsser, le pédagogue le plus estimé du moment, notamment pour avoir formé pléthore de Prix de Rome. « Bubu », comme l’appellent affectueusement ses élèves, conseille alors à Jacques Charpentier d’entreprendre l’étude de l’écriture auprès de Jeanine Rueff, qui vient justement d’obtenir le Second Grand Prix de Rome.

Le Théâtre des Trois Baudets

Recalé au concours d’entrée au Conservatoire de Paris en 1952, le jeune homme gagne sa vie comme pianiste remplaçant au Théâtre des Trois Baudets, où il accompagne les chansonniers, et au Gaumont Gambetta comme « tapeur » (nom donné à ceux qui improvisent au clavier l’accompagnement des films muets).

C’est dans ce cadre qu’il est recruté en 1953 pour assurer la partie de piano-bar au Grand Hôtel de… Calcutta. Jacques Charpentier et sa femme (la soprano, Danielle Vouaux, qu’il a épousée quelques mois auparavant) posent le pied en Inde le jour même du vingtième anniversaire du compositeur. Le séjour à Calcutta sera déterminant pour les créations à venir.

De retour à Paris, Jacques Charpentier se présente au concours d’entrée du Conservatoire et intègre, à la rentrée 1955, les classes d’Olivier Messiaen (Philosophie de la musique) et de Tony Aubin (composition) où il décroche un premier prix, respectivement en 1956 (pour son « Introduction à l’étude des lois de la musique de l’Inde ») et en 1958 (pour sa Symphonie brève). Suit une période où il complète sa formation, auprès de Marcel Dupré, en privé à Meudon, pour l’orgue, tout en écrivant pour diverses circonstances. Ainsi se rend-il à Carcassonne, en 1964, pour une musique de scène destinée à la pièce Les Mouches, de Jean-Paul Sartre. La cité aux remparts deviendra son port d’attache.

Nommé, par André Malraux, inspecteur principal de la musique, il gravit les échelons du ministère de la culture pour devenir directeur de la musique, de l’art lyrique et de la danse de 1979 à 1981. Après un passage à Nice comme directeur de la musique de la Ville, il revient à Paris pour enseigner au Conservatoire, à partir de 1989.

Jacques Charpentier aura écrit plus de deux cents opus couvrant les genres du concerto (une dizaine), de la symphonie (huit) et de l’opéra (Béatris de Planissolas, sur un livret en langue d’oc, dont il a dirigé la création, en 1971, au Festival d’Aix-en-Provence). « Je me souviens aussi de son goût pour la démesure chez Berlioz », rapporte Bruno Mantovani, directeur du Conservatoire, paraphrasant un conseil de son ancien professeur : « Voyez-vous, avec douze bassons à l’unisson, ça sonnerait encore mieux ! »

Mysticisme et chrétien et musique hindoue

Si le penchant berliozien pour l’instrumentation hors norme est parfois perceptible dans la production de Jacques Charpentier (par exemple avec La Croisade des pastoureaux, 1964, oratorio pour 5 solistes, double chœur et 27 instruments de percussion), son œuvre répond surtout à deux orientations.

D’une part, le mysticisme chrétien, illustré, entre autres, par un Livre d’orgue (1973) « en hommage à Saint Thomas d’Aquin, pour le septième centenaire de sa mort ». D’autre part, la musique hindoue, maintes fois évoquée dans les titres (Jalavarali, 1958, pour Ondes Martenot) ou sous-titres (« Shiva nataraya », Symphonie n°3, 1968) et matière première des Etudes karnatiques pour piano, le grand œuvre du compositeur. Ecrites entre avril 1957 et janvier 1985, ces 72 pièces réparties en 12 cycles témoignent de la fascination exercée par le système musical (à base de modes) imaginé il y a plusieurs millénaires au sud de l’Inde et ont pour but, selon Jacques Charpentier, de « transmettre un extraordinaire outil, si ancien et si neuf, dans lequel le possible est sans limite technique. »

Dates

18 octobre 1933 Naissance à Paris

1979-1981 Directeur de la musique, de l’art lyrique et de la danse

1989 Professeur d’orchestration au Conservatoire de Paris

15 juin 2017 Mort à Carcassonne

Voir les contributions

Réutiliser ce contenu